- 201期:【贴身侍从】必中双波 已公开

- 201期:【过路友人】一码中特 已公开

- 201期:【熬出头儿】绝杀两肖 已公开

- 201期:【匆匆一见】稳杀5码 已公开

- 201期:【风尘满身】绝杀①尾 已公开

- 201期:【秋冬冗长】禁二合数 已公开

- 201期:【三分酒意】绝杀一头 已公开

- 201期:【最爱自己】必出24码 已公开

- 201期:【猫三狗四】绝杀一段 已公开

- 201期:【白衫学长】绝杀一肖 已公开

- 201期:【满目河山】双波中 已公开

- 201期:【寥若星辰】特码3行 已公开

- 201期:【凡间来客】七尾中特 已公开

- 201期:【川岛出逃】双波中特 已公开

- 201期:【初心依旧】绝杀四肖 已公开

- 201期:【真知灼见】7肖中特 已公开

- 201期:【四虎归山】特码单双 已公开

- 201期:【夜晚归客】八肖选 已公开

- 201期:【夏日奇遇】稳杀二尾 已公开

- 201期:【感慨人生】平特一肖 已公开

- 201期:【回忆往事】男女中特 已公开

- 201期:【疯狂一夜】单双中特 已公开

- 201期:【道士出山】绝杀二肖 已公开

- 201期:【相逢一笑】六肖中特 已公开

- 201期:【两只老虎】绝杀半波 已公开

- 201期:【无地自容】绝杀三肖 已公开

- 201期:【凉亭相遇】六肖中 已公开

- 201期:【我本闲凉】稳杀12码 已公开

- 201期:【兴趣部落】必中波色 已公开

| 201期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

| 201期:精选九肖:牛龙马狗鼠蛇鸡猪虎 |

| 201期:精选六肖:牛龙马狗鼠蛇 |

| 201期:精选四肖:牛龙马狗 |

| 201期:精选三肖:牛龙马 |

| 201期:精选二肖:牛龙 |

| 201期:精选一肖:牛 |

| 201期:精选尾数:4.7.6.2.5 |

| 201期:家禽野兽:家禽 |

| 201期:平特一肖:单数 |

| 201期:精选十码:29.41.14.36.08.18.25.09.19.28 |

| 201期:精选五码:29.41.14.36.08 |

| 201期:精选三码:29.41.14 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

| 201期:精选一码:重拳出击-29-信心十足 |

| 200期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

| 200期:精选九肖:羊鼠兔猪鸡马蛇虎牛 |

| 200期:精选六肖:羊鼠兔猪鸡马 |

| 200期:精选四肖:羊鼠兔猪 |

| 200期:精选三肖:羊鼠兔 |

| 200期:精选二肖:羊鼠 |

| 200期:精选一肖:羊 |

| 200期:精选尾数:6.2.7.1.5 |

| 200期:家禽野兽:家禽 |

| 200期:平特一肖:单数 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

| 199期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

| 199期:精选九肖:牛猪蛇羊虎鸡猴狗鼠 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

- 澳门四不像精解

- 香港四不像精解

201期今期蛇猪狗出特,有七有八财将至开?00准

①杀马鸡鼠(12.24.36.48.09.21.33.45.06.18.30.42)

②图解特肖蛇猪狗羊猴

③合双+大数

更多资料尽在650288.com

198期今期龙猪虎出特,一三四七志气高开猪43准

①杀鸡马鼠(09.21.33.45.12.24.36.48.06.18.30.42)

②图解特肖龙猪虎牛兔

③合单+大数

更多资料尽在650288.com

196期今期羊马龙出特,四面春风一路来开龙14准

①杀猪兔牛(07.19.31.43.03.15.27.39.05.17.29.41)

②图解特肖羊马龙鸡鼠

③合单+大数

更多资料尽在650288.com

- 澳门平特心水

- 香港平特心水

201期平牛→牛狗(2连)→牛狗马(3连)

200期平猴→猴鸡(2连)→猴鸡龙(3连)

- 澳门传真

- 香港传真

澳门传真200期

解:这段文字融合了数字谜语与生肖文化,通过数字与地支的对应关系隐喻生肖特性:「二四开」指地支第2位牛(丑)与第4位兔(卯),象征勤劳与机敏1。「一八作伴」中“一八”合为“木”,可能指虎(寅,五行属木)或兔(卯属木),亦或拆解为“1鼠、8羊”,但更可能指龙(辰,因“一八”形似“木”,辰属龙宫)78。「一生之计在于辰」直接点明生肖龙(辰),代表智慧与机遇8。「三三上下」或指虎(地支第3位)与蛇(巳,形似“上下”曲折),象征勇猛与灵活。「四三三七」对应兔(4)、虎(3)、马(7),结合“六”可能指蛇(巳,地支第6位)1。「山鸡不如风」暗指鸡(酉)与风象征的龙(辰),强调龙的高贵4。「红袖点灯苦读书」喻鼠(勤奋智慧)或牛(刻苦坚韧)36。生肖表达:牛(勤)、兔(敏)、龙(智)、虎(勇)、蛇(灵)、鸡(巧)、鼠(慧),共同诠释数字玄机与生肖特质

七肖:牛兔龙虎蛇鸡鼠

五肖:牛兔龙虎蛇

三肖:牛兔龙

主特:05.17.15.27.14.26.28.37.09.18

更多资料尽在650288.com

澳门传真198期

解:这段诗句暗藏数字玄机与生肖竞逐之象:四七开(4/7或11)、二一一五(2/11/5)等数字指向生肖排序;士气高跑在前强调竞争性,末句则隐喻超然独行的生肖特质。【生肖解码】兔(4位)跃青草占先机,马(7位)踏烽火破重围;牛(2位)扛旗稳中求,龙(5位)腾云震天威;狗(11位)戍关守擂胜,鼠(1位,21-15-5)窃时快如飞;猪(12位)卧泥笑红尘——七肖演尽竞逐戏,数字为钥破玄扉!(注:以4/7/2/11/5对应生肖排序,鼠猪体现子然一身,融合数字运算与竞速意象)

七肖:兔马牛龙狗鼠猪

五肖:兔马牛龙狗

三肖:兔马牛

主特:15.27.24.36.05.17.14.08.18.19

更多资料尽在650288.com

澳门传真197期

解:这段文字是生肖彩票或运势预测的隐喻诗,结合数字和生肖暗示机会与财运。以下是解读和7个生肖的对应表达(选鼠、虎、兔、马、羊、猴、狗为例)1710:鼠(一三开):首句一三开可能指鼠(排第一)与三合局(猴/龙),象征机遇潜伏需灵活把握38。虎(三十九):财运享通三十九中,39可拆解为3(虎的三合贵人运)和9(持久力),虎年需借势突破710。兔(零九一零):数字0901或关联兔的六合贵人(狗),提示谨慎选择合作方向29。马(中间发财):马为中间生肖,火土相生之日(如丙戌)易得偏财46。羊(二十八):渔翁得利对应未羊,28或指2月8日前后,需静待时机18。猴(五月六留意):猴属金,五月过半(农历六月)土生金,提示关注人际资源37。狗(双红合家欢):戌狗与双红(火土旺),二头买中或指合作共赢69。核心:数字暗藏生肖排序与五行生克,7生肖分别代表机遇(鼠)、魄力(虎)、贵人(兔)、偏财(马)、耐心(羊)、资源(猴)、合作(狗)

七肖:鼠虎兔马羊猴狗

五肖:鼠虎兔马羊

三肖:鼠虎兔

主特:06.18.16.28.15.27.36.35.34.08

更多资料尽在650288.com

澳门传真196期

解:这段文字结合了生肖运势、数字隐喻和天气提示:四四开,三六七九财运到:数字对应生肖排序(鼠1牛2…猪12),四为兔,三六为蛇/猴,七九为马/鸡,寓意这些生肖近期偏财旺15。高温降火:呼应夏季养生,强调补水防暑26。三七十一指猴(7)、狗(11),暗喻美猴王孙悟空的传奇7。零九一零为鼠(1)、鸡(10),中间生肖或指龙(5),预示机遇需谨慎把握49。生肖演绎:猴(申):灵活抓财运(三七主位)鸡(酉):偏财机遇(七九联动)龙(辰):贵人提携(中间发财)蛇(巳):智慧生财(三六暗藏)兔(卯):稳中求胜(四四平衡)鼠(子):暗藏先机(零九开端)狗(戌):忠诚护财(十一收官)(注:数字与生肖排序关联,高温提示参考夏日养生

七肖:猴鸡龙蛇兔鼠狗

五肖:猴鸡龙蛇兔

三肖:猴鸡龙

主特:34.46.09.21.14.26.37.15.18.08

更多资料尽在650288.com

澳门传真195期

解:这段谜语结合了数字、生肖和隐喻,核心是“二五开”“三五中”等数字游戏,暗示生肖的排列或特性。“二五开”:可能指数字2和5的组合,如2+5=7,对应马(生肖第7位)7。“浪沙淘金三五中”:三五即15,减去12(生肖周期)余3,对应虎(第3位)1。“灵码二号”:可能指兔(灵活敏捷)或龙(神话灵兽)6。“水中之物猜蛇龙”:直接点出蛇和龙(龙司水,蛇近水)4。“日防夜防家难防”:可能指鼠(家宅害虫)或狗(看家护院)8。“唯一冷码”:或指鸡(酉鸡,谐音“稀有”)5。综合相关生肖:虎、马、兔、龙、蛇、鼠、鸡,涵盖数字、习性及文化象征

七肖:虎马兔龙蛇鼠鸡

五肖:虎马兔龙蛇

三肖:虎马兔

主特:16.28.24.36.15.27.14.37.18.09

更多资料尽在650288.com

- 澳门五肖十码

- 香港五肖十码

201期推荐⑤肖:牛狗鼠龙马

201期推荐③肖:牛狗鼠

201期推荐⑩码:17.29.08.20.06.18.14.26.24.36

201期推荐⑤码:17.29.08.20.06

更多资料尽在650288.com

- 澳门红字肖

- 香港红字肖

201期红字暗码【万壑争流】【12 13 26 30】

解析:形容山中许多溪水竞相奔流的壮美景色。解虎牛鼠鸡马狗

解取特肖:虎牛鼠鸡马狗

解取五肖:虎牛鼠鸡马

解取四肖:虎牛鼠鸡

200期红字暗码【如获至宝】【04 11 25 32】

解析:意思是好像得到极珍贵的宝物;形容对所得到的东西非常珍视喜爱。解鼠狗虎猪牛羊

解取特肖:鼠狗虎猪牛羊

解取五肖:鼠狗虎猪牛

解取四肖:鼠狗虎猪

199期红字暗码【有口皆碑】【07 18 37 48】

解析:指所有人的嘴都是活的记功碑。比喻人人称赞,犹如记载功业的石碑。解马兔龙猴虎蛇

解取特肖:马兔龙猴虎蛇

解取五肖:马兔龙猴虎

解取四肖:马兔龙猴

198期红字暗码【飞针走线】【09 16 27 32】

解析:意思是形容缝纫技术非常熟练。解虎蛇猪龙鼠兔

解取特肖:虎蛇猪龙鼠兔

解取五肖:虎蛇猪龙鼠

解取四肖:虎蛇猪龙

197期红字暗码【背信弃义】【11 26 30 47】

解析:意思是违背诺言,不讲道义,多指朋友间出卖友谊,多用于揭露、指责、谴责的场合。解猴鼠马猪狗羊

解取特肖:猴鼠马猪狗羊

解取五肖:猴鼠马猪

解取四肖:猴鼠马

- 澳门平五不中

- 香港平五不中

200期【12.37.05.43.08】?

- 澳门传真20码

- 香港传真20码

201期澳门内幕传真20码开?00

特码玄机:329 282(虎28)16+02= ?

是夕青春值三五,一夜湘君白发多

提供20码:

02.23.17.10.06.31.18.27.36.04

26.40.14.19.47.34.07.48.39.01

- 澳门精准单双

- 香港精准单双

201期精准单双〖双数〗开:?00准

- 澳门玄机诗

- 香港玄机诗

201期【澳彩玄机诗】

攀龙附凤凰,前行不停步:开?00

解:

200期【澳彩玄机诗】

缓刑三百里,盛世四七开:开羊47

解:特码开羊47

199期【澳彩玄机诗】

大报横石椅,视梦历劫难:开猴10

解:特码开猴10

198期【澳彩玄机诗】

东方海映红,猛兽不胜数:开猪43

解:特码开猪43

197期【澳彩玄机诗】

阵阵乌云天,阴暗风四吹:开猴34

解:特码开猴34

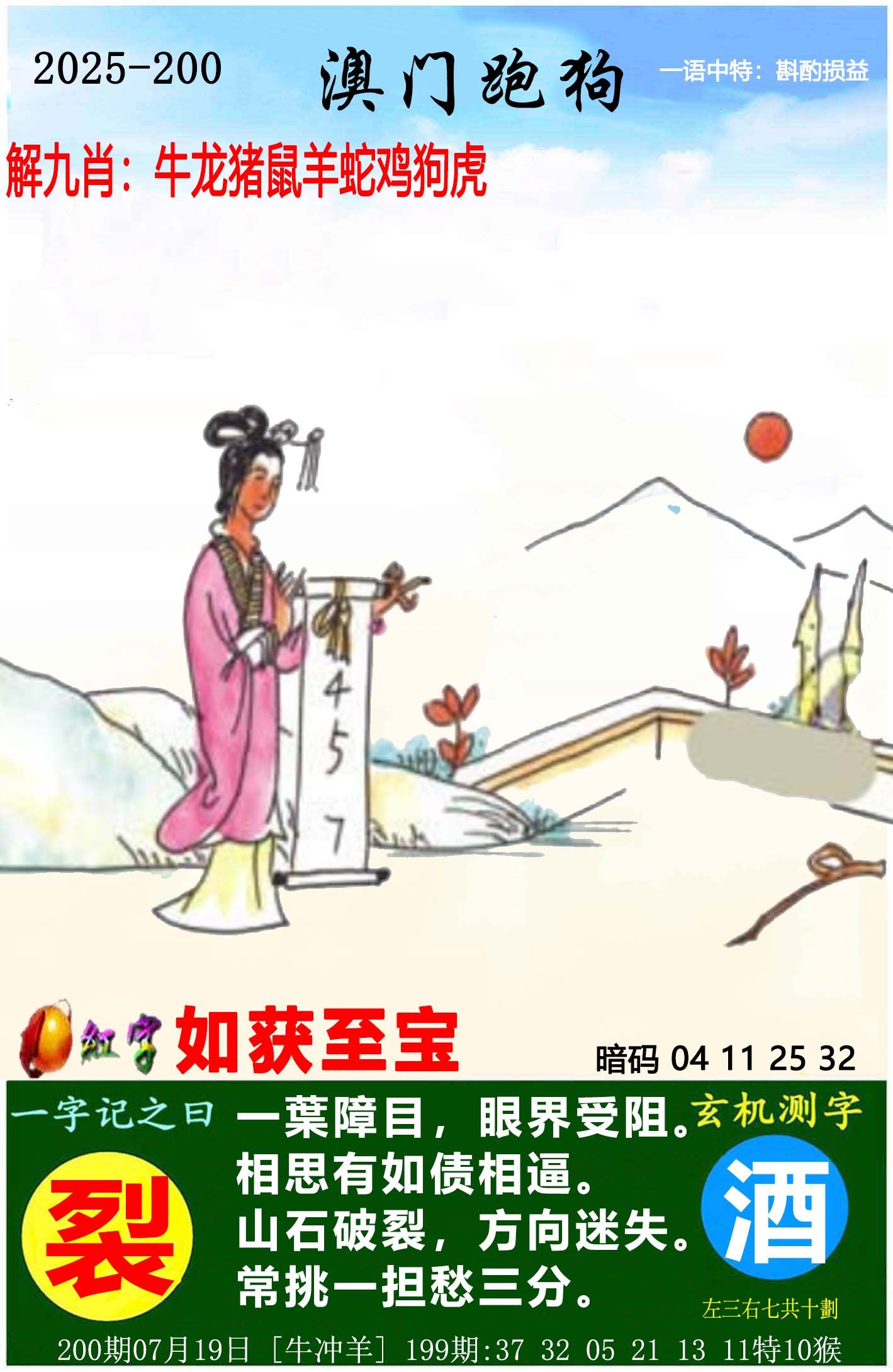

- 澳门跑狗图

- 香港跑狗图

200期跑狗一字記之曰:【裂】

一葉障目,眼界受阻。相思有如债相逼

山石破裂,方向迷失。常挑一担愁三分

解:眼前被一叶遮蔽,视野狭窄;相思如债务般压身,令人喘不过气。山石崩裂,前路迷茫;肩上总挑着三分愁苦,步履沉重。【生肖喻】虎:雄心受挫,如叶障目,难展威势;兔:方向迷失,慌乱无措,进退两难;蛇:相思缠身,如债相逼,难以挣脱;马:挑愁前行,蹄步迟缓,志气消磨;猪:浑噩度日,愁绪压身,难觅出路

五肖:虎兔蛇马猪

四肖:虎兔蛇马

三肖:虎兔蛇

二肖:虎兔

一肖:虎

197期跑狗一字記之曰:【抛】

智者從容,略施小計。双码四四被唤得

抛石引金,富貴流芳。侍意捣乱好开心

解:这段玄机诗句暗藏智慧与机遇,用生肖诠释如下:猴(智者從容):象征机灵善变,以智取胜,蛇(略施小計):代表谋略过人,暗中布局,龙(双码四四):4+4=8对应八卦,龙主富贵,马(抛石引金):寓意行动力强,把握转机,猪(好开心):象征福气自来,圆满收场。核心解析:诗句展现智慧致富之道:猴蛇主谋略(从容施计)→龙马主机遇(数字玄机与行动)→猪主福报。其中双码四四既暗藏数字8的财富密码,又呼应八卦方位;抛石引金喻示以小博大的智慧。五生肖精准对应谋划-行动-收获的全过程,省略其他生肖以突出重点

五肖:猴蛇龙马猪

四肖:猴蛇龙马

三肖:猴蛇龙

二肖:猴蛇

一肖:猴

195期跑狗一字記之曰:【味】

憶苦思甜,纯屬妄想。説是人生夢一場

嗚呼哀哉,伏為尚饗,五味紛陳已盡嚐

解:这段充满禅意的人生感悟,用生肖便能完美诠释:鼠(钻营半生)——象征憶苦思甜的徒劳,终日奔波却难逃命运,兔(月宫捣药)——对应人生夢一場的虚幻,如月宫般遥不可及,蛇(蜕皮重生)——暗喻纯屬妄想的醒悟,褪去执念方见真我,马(驰骋千里)——体现五味紛陳的历程,尝尽人间百味,猪(憨厚大智)——诠释嗚呼哀哉后的超脱,难得糊涂才是真。这组生肖串联起一个完整的人生觉悟过程:从鼠的汲汲营营,到兔的梦幻泡影,经蛇的蜕变换骨,历马的百味人生,终达猪的大智境界。五生肖暗合贪嗔痴慢疑五毒,又指向放下的智慧

五肖:鼠兔蛇马猪

四肖:鼠兔蛇马

三肖:鼠兔蛇

二肖:鼠兔

一肖:鼠

194期跑狗一字記之曰:【等】

獨自閑躺,似有所等。三九三四必开一

雲淡風輕,時光流轉。四九开大绿波起

解:此签暗藏静候机缘的天道密码:独卧待运至(似有所等),三九/三四藏关键抉择,四九绿波喻大势终起(绿为东方木,主生机勃发)。用生肖点破天机:牛(丑时反刍,耐守三九寒)兔(卯木裂冰,巧开三四局)蛇(巳火隐忍,暗合四九数)马(午驰绿野,乘风破浪时)猪(亥水载福,苦尽甘来日)五行剧幕:牛土奠基→兔木破茧→蛇火炼志→马火燎原→猪水润终(五肖暗合蛰伏-破局-腾飞三重天道,余肖暂隐)

五肖:牛兔蛇马猪

四肖:牛兔蛇马

三肖:牛兔蛇

二肖:牛兔

一肖:牛

193期跑狗一字記之曰:【友】

有朋自來,不亦樂乎,好友一生互關顧

親切關懷,溫馨招呼,同行共歷甘與苦

解:这段文字歌颂真挚友情,以生肖特性诠释朋友间的互助与温情——有朋自来:如狗(忠诚守候),始终如一;马(热情主动),广结善缘。互相关顾:似牛(踏实可靠)默默付出,羊(温和体贴)细腻关怀。共历甘苦:如龙(仗义担当),危难中挺身相助。生肖友情特质:狗(不离不弃)马(真诚热情)牛(坚实后盾)羊(暖心陪伴)龙(患难与共)寓意:挚友当如狗之忠、马之诚、牛之稳,兼有羊的柔与龙的勇,方能同行一生

五肖:狗马牛羊龙

四肖:狗马牛羊

三肖:狗马牛

二肖:狗马

一肖:狗

- 澳门绝杀三只

- 香港绝杀三只

201期绝杀三只【牛虎龙】开?00准

200期绝杀三只【蛇猪虎】开羊47准

199期绝杀三只【龙牛蛇】开猴10准

197期绝杀三只【鸡猪虎】开猴34准

196期绝杀三只【马鸡羊】开龙14准

193期绝杀三只【龙猪狗】开马24准

190期绝杀三只【猴猪羊】开鼠18准

188期绝杀三只【鼠马蛇】开兔15准

186期绝杀三只【羊兔龙】开狗08准

185期绝杀三只【羊猴虎】开牛05准

184期绝杀三只【狗兔龙】开虎28准

183期绝杀三只【猴狗虎】开鸡33准

182期绝杀三只【猪兔虎】开鼠42准

181期绝杀三只【蛇马猴】开羊23准

180期绝杀三只【虎鸡龙】开牛29准

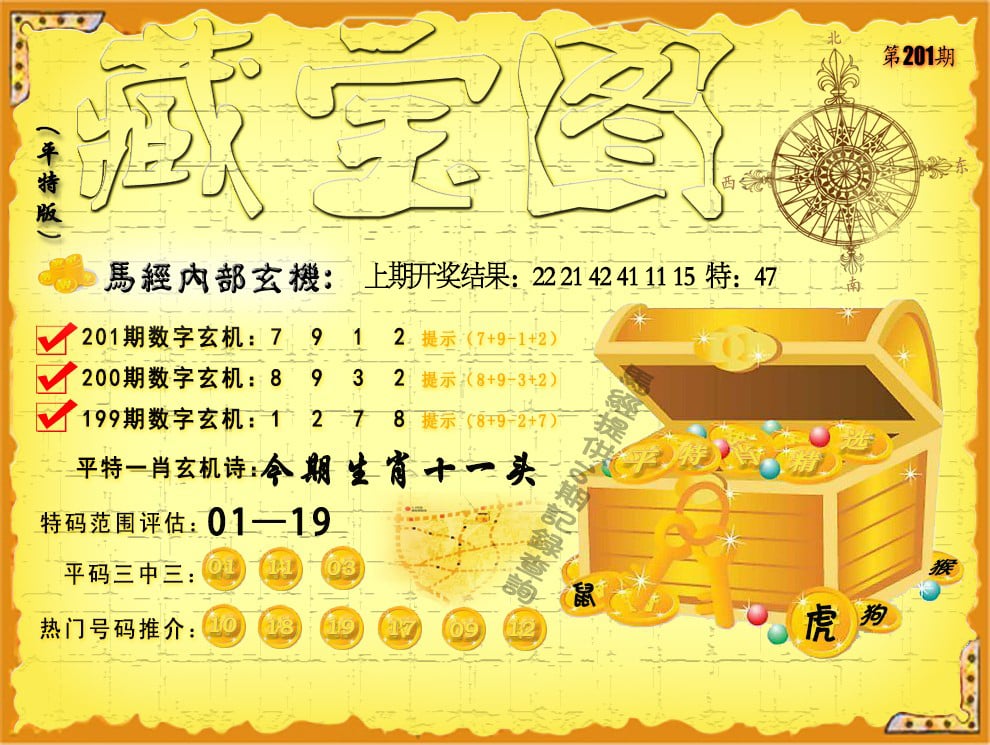

- 澳门藏宝图

- 香港藏宝图

201期平特藏宝图玄机

【今期生肖十一头】

解:今期生肖十一头,平特鼠虎

特码范围评估:01-19

推荐平码:10.18.19.17.09.12

开奖结果:00-00-00-00-00-00T00

199期平特藏宝图玄机

【今期猪鼠无希望】

解:今期猪鼠无希望,平特龙羊

特码范围评估:01-19

推荐平码:10.18.19.17.29.07

开奖结果:37-32-05-21-13-11T10

197期平特藏宝图玄机

【特出双数六合中】

解:特出双数六合中,平特马龙

特码范围评估:01-19

推荐平码:20.18.29.07.19.08

开奖结果:15-25-10-43-12-24T34

194期平特藏宝图玄机

【今期生肖六六来】

解:今期生肖六六来,平特蛇鼠

特码范围评估:01-28

推荐平码:10.18.19.07.29.02

开奖结果:11-30-46-43-03-07T29

193期平特藏宝图玄机

【家中有宝一定发】

解:家中有宝一定发,平特龙虎

特码范围评估:01-19

推荐平码:20.19.29.18.09.03

开奖结果:17-16-04-14-06-42T24

201期小小分析:故事讲述青蛙长期被蛇捕食,直到勇者张大嘴反吞蛇,逆转食物链。这象征着弱者反抗强者,打破固有秩序。但蛇族是否会被统治,取决于青蛙能否持续压制——若仅个别勇者,蛇仍占优;若青蛙集体觉醒,权力将易主。用生肖表达(鼠、虎、兔、龙、蛇、马、猪):鼠被虎欺压千年,直到巨牙鼠反咬虎;兔挣脱龙的阴影,蛇本吃马,若马踏蛇崛起,猪笑看风云变。强者未必恒强,弱者逆袭只在朝夕

综合特肖:鼠虎兔龙蛇马猪

主攻四肖:鼠虎兔龙

主攻特码:06.18.16.28.15.27.38.37.24.19

199期小小分析:【小蜗牛】象征慢性子但坚韧的牛;【乌龟】对应长寿稳重的猪(亥水,善泅);过河遇趣事暗藏其他生肖机缘:生肖解:牛(蜗牛化身,脚踏实地)猪(乌龟借喻,水行稳健)龙(河中波澜,风云际会)兔(岸边草丛,偶遇惊跃)猴(树梢倒影,嬉闹添趣)鸡(晨光熹微,鸣啼助兴)鼠(浅滩石缝,机智探路)——牛猪共渡显情谊,龙兔猴鸡鼠添趣,慢行中见众生百态。寓意: 以牛之韧、猪之稳为核,余肖展河途万象,喻合作中邂逅意外之喜

综合特肖:牛猪龙兔猴鸡鼠

主攻四肖:牛猪龙兔

主攻特码:17.29.19.31.14.26.27.34.09.18

198期小小分析:猴兄虎弟的温情互动,隐喻生肖猴与虎的深厚羁绊,暗藏申猴寅虎既相冲又相依的命理矛盾。慈爱拥抱象征短暂和睦,而未来拆散则暗示五行相克(金猴克木虎)或现实冲突。【生肖启示】猴(兄)摘桃赠虎示真心,虎(弟)敛爪收煞暂相依;兔(卯木调停)捣药愈心结,马(午火熔金)踏焰化劫机;龙(辰土生金)布雨润仇隙,狗(戌土固局)守义护情谊;猪(亥水通关)酣睡泯恩仇——七肖演尽冲合道,离合皆缘天意奇。(注:猴虎为焦点,兔马龙狗猪作为调解者,融入五行生克与生肖三合六合关系)

综合特肖:猴虎兔马龙狗猪

主攻四肖:猴虎兔马

主攻特码:10.22.16.28.27.39.36.14.08.19

197期小小分析:这段文字描绘了两个动物在水中嬉戏时可能面临的友情考验与潜在危机,用生肖来象征不同层面的寓意:狗(忠诚守护):小黄狗代表纯真友谊,但过度保护可能引发争执,鸡(警觉危机):预示水面下可能隐藏的危险因素,兔(敏感多疑):暗示玩耍中可能产生的小误会,猴(调皮捣蛋):象征嬉戏时可能越界的玩笑行为,蛇(潜在威胁):代表水中可能存在的真正危险,马(自由奔放):体现玩耍时的无拘无束状态,羊(温和化解):象征若能保持温和就能化解冲突。核心解析:通过7个生肖展现友谊的多个维度:狗鸡代表友情的守护与考验(忠诚/危机),兔猴象征互动中的变数(敏感/顽皮),蛇马羊则演绎了从危险到化解的过程(威胁/自由/和谐)。水面下的危机可能是外在威胁(蛇),也可能是内在情绪(兔),保持羊的温和才能维系狗代表的真挚友情

综合特肖:狗鸡兔猴蛇马羊

主攻四肖:狗鸡兔猴

主攻特码:08.32.09.21.15.27.34.13.36.35

196期小小分析:兔妹妹(卯兔)发烧不适,猫姊姊(虽不在十二生肖,可替换为虎/寅虎)用额头测温,展现了温情守护。能否康复取决于兔的体质(卯属木,象征生机);而虎(寅)属阳木,抵抗力强,被传染风险低。若用生肖演绎:鼠(子)会机智备药,牛(丑)默默熬粥,龙(辰)呼风降温,蛇(巳)用草药敷额,马(午)驮着求医,羊(未)温柔陪伴,狗(戌)守门防打扰——集体助力兔妹妹退烧,诠释生肖互助的暖心寓言。 (注:猫可用虎代指,因生肖无猫)

综合特肖:鼠牛龙蛇马羊狗

主攻四肖:鼠牛龙蛇

主攻特码:06.18.17.29.14.26.37.36.23.08

195期小小分析:这段文字通过海鸥父母的互动,隐喻了表面关怀与实质痛苦的矛盾关系。用生肖可诠释其中深意:鼠(多疑敏感)- 暗示海鸥妈妈对孵化结果的忧虑,牛(默默承受)- 象征海鸥妈妈忍受痛苦的坚韧,兔(脆弱不安)- 反映孵化过程的不确定性,龙(威严守护)- 代表海鸥爸爸看似保护的姿态,蛇(隐忍痛苦)- 对应海鸥妈妈隐藏的煎熬,马(奔放天性)- 反衬被困巢中的压抑,羊(温柔牺牲)- 体现母性付出的本质。这组生肖揭示了自然界的生存悖论:龙(父)的守护背后,是牛蛇羊(母)的隐忍付出,而鼠兔的焦虑则暗示新生命诞生的脆弱与不确定。马的天性被缚,更凸显了繁殖期的生存矛盾

综合特肖:鼠牛兔龙蛇马羊

主攻四肖:鼠牛兔龙

主攻特码:30.42.05.17.15.27.38.37.24.35

194期小小分析:这段文字通过麻雀兄弟的互动,暗喻危机意识与默契协作,用生肖特性诠释——麻雀弟热情招呼:如鸡(直率鸣叫)、猴(活泼好动),天性外放易暴露。麻雀哥警觉封嘴:似蛇(敏锐蛰伏)、鼠(机警隐蔽),瞬间感知危险。未知危险接近:如虎(潜在威胁)暗中窥视,兔(脆弱警惕)草木皆兵。安全撤离关键:需龙(统筹应变)的全局观,或狗(协作互助)的默契。生肖关联:鸡(冒失冲动)猴(活跃招险)蛇(敏锐预判)鼠(隐蔽自保)虎(外部威胁)龙(危机调度)狗(忠诚护佑)寓意:生存需平衡蛇鼠之慎与龙狗之协,克制鸡猴之躁,方能化险为夷

综合特肖:鼠牛兔蛇猴鸡猪

主攻四肖:鼠牛兔蛇

主攻特码:06.18.17.29.15.27.25.34.09.19

- 澳门四不像

- 澳门传真图

- 澳门跑马图

- 新挂牌彩图

- 另版跑狗图

- 老版跑狗图

- 澳门玄机图

- 玄机妙语图

- 六麒麟透码

- 平特一肖图

- 一字解特码

- 新特码诗句

- 四不像玄机

- 小黄人幽默

- 新生活幽默

- 30码中特图

- 澳门抓码王

- 澳门天线宝

- 澳门一样发

- 曾道人暗语

- 鱼跃龙门报

- 无敌猪哥报

- 特码快递报

- 一句真言图

- 新图库禁肖

- 三怪禁肖图

- 正版通天报

- 三八婆密报

- 博彩平特报

- 七肖中特报

- 神童透码报

- 内幕特肖B

- 内幕特肖A

- 内部传真报

- 澳门牛头报

- 千手观音图

- 梦儿数码报

- 六合家宝B

- 合家中宝A

- 六合简报图

- 六合英雄报

- 澳话中有意

- 彩霸王六肖

- 马会火烧图

- 狼女侠客图

- 凤姐30码图

- 劲爆龙虎榜

- 管家婆密传

- 澳门大陆仔

- 传真八点料

- 波肖尾门报

- 红姐内幕图

- 白小姐会员

- 白小姐密报

- 澳门大陆报

- 波肖一波中

- 庄家吃码图

- 发财波局报

- 36码中特图

- 澳门男人味

- 澳门蛇蛋图

- 白小姐救世

- 周公玄机报

- 值日生肖图

- 凤凰卜封图

- 腾算策略报

- 看图抓码图

- 神奇八卦图

- 新趣味幽默

- 澳门老人报

- 澳门女财神

- 澳门青龙报

- 财神玄机报

- 内幕传真图

- 每日闲情图

- 澳门女人味

- 澳门签牌图

- 澳六合头条

- 澳门码头诗

- 澳门两肖特

- 澳门猛虎报

- 金钱豹功夫

- 看图解特码

- 今日闲情1

- 开心果先锋

- 今日闲情2

- 济公有真言

- 四组三连肖

- 金多宝传真

- 皇道吉日图

- 澳幽默猜测

- 澳门红虎图

- 澳门七星图

- 功夫早茶图

- 鬼谷子爆肖

- 观音彩码报

- 澳门不夜城

- 挂牌平特报

- 新管家婆图

- 凤凰天机图

- 赌王心水图

- 佛祖禁肖图

- 财神报料图

- 二尾四码图

- 东成西就图

- 12码中特图

- 单双中特图

- 八仙指路图

- 八仙过海图

- 正版射牌图

- 澳门孩童报

- 通天报解码

- 澳门熊出没

- 铁板神算图

- 杀料专区

- 独家资料

- 独家九肖

- 高手九肖

- 澳门六肖

- 澳门三肖

- 云楚官人

- 富奇秦准

- 竹影梅花

- 西门庆料

- 皇帝猛料

- 旺角传真

- 福星金牌

- 官方独家

- 贵宾准料

- 旺角好料

- 发财精料

- 创富好料

- 水果高手

- 澳门中彩

- 澳门来料

- 王中王料

- 六合财神

- 六合皇料

- 葡京赌侠

- 大刀皇料

- 四柱预测

- 东方心经

- 特码玄机

- 小龙人料

- 水果奶奶

- 澳门高手

- 心水资料

- 宝宝高手

- 18点来料

- 澳门好彩

- 刘伯温料

- 官方供料

- 天下精英

- 金明世家

- 澳门官方

- 彩券公司

- 凤凰马经

- 各坛精料

- 特区天顺

- 博发世家

- 高手杀料

- 蓝月亮料

- 十虎权威

- 彩坛至尊

- 传真內幕

- 任我发料

- 澳门赌圣

- 镇坛之宝

- 精料赌圣

- 彩票心水

- 曾氏集团

- 白姐信息

- 曾女士料

- 满堂红网

- 彩票赢家

- 澳门原创

- 黃大仙料

- 原创猛料

- 各坛高手

- 高手猛料

- 外站精料

- 平肖平码

- 澳门彩票

- 马会绝杀

- 金多宝网

- 鬼谷子网

- 管家婆网

- 曾道原创

- 白姐最准

- 赛马会料