- 140期:【贴身侍从】必中双波 已公开

- 140期:【过路友人】一码中特 已公开

- 140期:【熬出头儿】绝杀两肖 已公开

- 140期:【匆匆一见】稳杀5码 已公开

- 140期:【风尘满身】绝杀①尾 已公开

- 140期:【秋冬冗长】禁二合数 已公开

- 140期:【三分酒意】绝杀一头 已公开

- 140期:【最爱自己】必出24码 已公开

- 140期:【猫三狗四】绝杀一段 已公开

- 140期:【白衫学长】绝杀一肖 已公开

- 140期:【满目河山】双波中 已公开

- 140期:【寥若星辰】特码3行 已公开

- 140期:【凡间来客】七尾中特 已公开

- 140期:【川岛出逃】双波中特 已公开

- 140期:【初心依旧】绝杀四肖 已公开

- 140期:【真知灼见】7肖中特 已公开

- 140期:【四虎归山】特码单双 已公开

- 140期:【夜晚归客】八肖选 已公开

- 140期:【夏日奇遇】稳杀二尾 已公开

- 140期:【感慨人生】平特一肖 已公开

- 140期:【回忆往事】男女中特 已公开

- 140期:【疯狂一夜】单双中特 已公开

- 140期:【道士出山】绝杀二肖 已公开

- 140期:【相逢一笑】六肖中特 已公开

- 140期:【两只老虎】绝杀半波 已公开

- 140期:【无地自容】绝杀三肖 已公开

- 140期:【凉亭相遇】六肖中 已公开

- 140期:【我本闲凉】稳杀12码 已公开

- 140期:【兴趣部落】必中波色 已公开

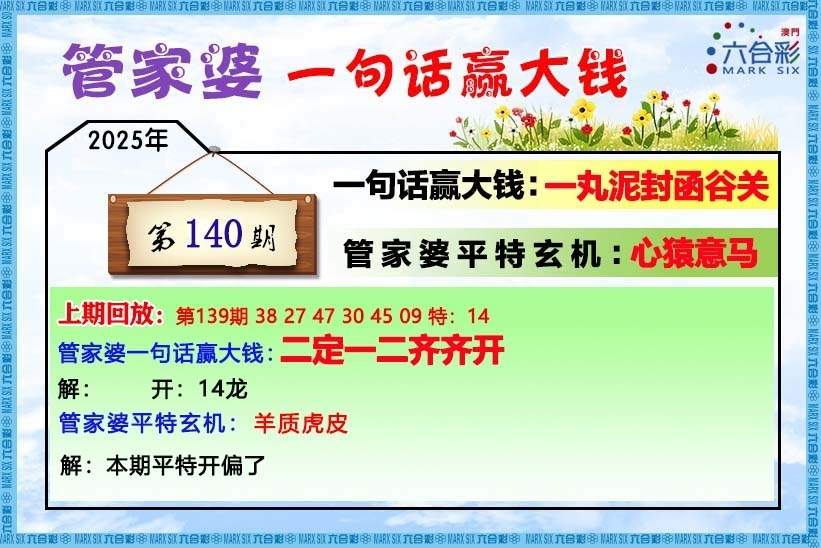

| 140期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

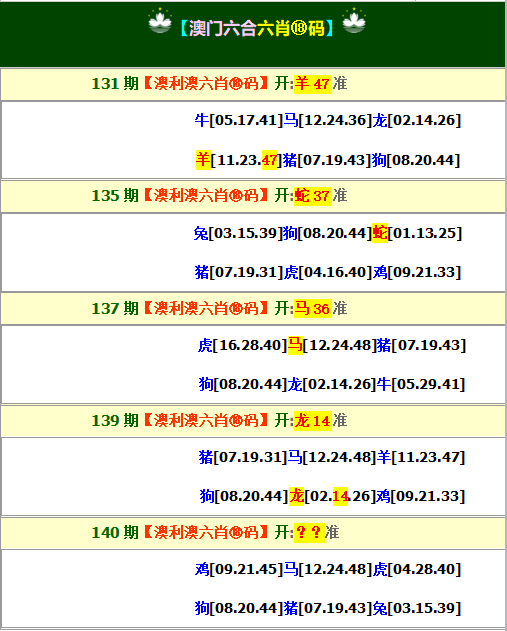

| 140期:精选九肖:虎鸡牛蛇狗鼠龙马猴 |

| 140期:精选六肖:虎鸡牛蛇狗鼠 |

| 140期:精选四肖:虎鸡牛蛇 |

| 140期:精选三肖:虎鸡牛 |

| 140期:精选二肖:虎鸡 |

| 140期:精选一肖:虎 |

| 140期:精选尾数:5.7.1.0.9 |

| 140期:家禽野兽:野兽 |

| 140期:平特一肖:双数 |

| 140期:精选十码:16.28.09.29.25.08.18.38.36.34 |

| 140期:精选五码:16.28.09.29.25 |

| 140期:精选三码:16.28.09 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

| 140期:精选一码:重拳出击-16-信心十足 |

| 138期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

| 138期:精选九肖:虎牛鼠鸡蛇龙猪羊兔 |

| 138期:精选六肖:虎牛鼠鸡蛇龙 |

| 138期:精选四肖:虎牛鼠鸡 |

| 138期:精选三肖:虎牛鼠 |

| 138期:精选二肖:虎牛 |

| 138期:精选尾数:1.9.4.2.7 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

| 137期:澳门天天好彩AA级公开; 还等啥大胆砸 |

|---|

| 137期:精选九肖:蛇龙狗猴虎兔猪牛马 |

| 137期:精选十码:25.37.14.08.34.16.15.19.29.36 |

| 六合活动进行中:站长担保 点击投注 |

- 澳门四不像精解

- 香港四不像精解

140期今期猴免蛇出特,剑空弹月下高歌开?00准

①杀鸡羊牛(09.21.33.45.11.23.35.47.05.17.29.41)

②图解特肖猴免蛇马猪

③合双+大数

更多资料尽在650288.com

138期今期马鼠鸡出特,独倚高楼望眼宽开牛41准

①杀羊龙狗(11.23.35.47.02.14.26.38.08.20.32.44)

②图解特肖马鼠鸡猴牛

③合单+大数

更多资料尽在650288.com

- 澳门平特心水

- 香港平特心水

140期平猪→猪蛇(2连)→猪蛇龙(3连)

139期平兔→兔马(2连)→兔马牛(3连)

- 澳门传真

- 香港传真

澳门传真140期

解:“三四开”如兔(机敏)试探,龙(变幻)藏玄机;“爱恨分明”是马(烈性)与鸡(果断),锋芒毕现;“七八九争”似猴(灵巧)斗鼠(狡黠),虎(威势)镇场;“山林水涧”属蛇(隐忍)栖猪(随遇),漂泊如流浪。生肖暗喻世相:兔疑、龙变、马躁、鸡锐、猴争、蛇蛰、猪淡,道尽月光族随性而活的浮世绘

七肖:兔龙马鸡猴蛇猪

五肖:兔龙马鸡猴

三肖:兔龙马

主特:15.27.14.26.24.36.09.34.25.19

更多资料尽在650288.com

澳门传真139期

解:三六开暗指生肖虎(寅为三,六合马,虎马争雄);不弃不馁如生肖牛(勤耕不辍,终得丰收);零八一七谐音鸡(0形蛋,8似双翅,17为酉鸡排位);星火燎原喻生肖龙(火旺腾云,势不可挡);一天八杯指生肖猪(亥水主饮,福态安康);九宫八卦隐生肖蛇(巳火居巽位,盘绕如卦象);春泥护花比生肖兔(卯木生春,润物无声)。(注:7生肖含虎、牛、鸡、龙、猪、蛇、兔)

七肖:虎牛鸡龙猪蛇兔

五肖:虎牛鸡龙猪

三肖:虎牛鸡

主特:28.40.17.29.09.21.14.31.25.27

更多资料尽在650288.com

澳门传真138期

解:本期生肖运势波折(二七开指机遇与风险并存),前行之路多阻碍;特定数字(一二四七)可能带来财运,但借贷易、偿还难;金钱困局能压垮豪杰,若不用钱财谋事,反遭讥讽太清高;利益面前,真情假意立现。【生肖演绎】牛倔强闯关,却困于借贷泥潭;虎威风陷二七险局,跋涉艰难;兔灵巧押一二四七,得失无常;蛇算计反被债缠身;马奔劳为财,英雄气短;猴机敏却笑他人太清廉;狗忠义难抵金钱试炼。七生肖皆陷财局,道尽世态炎凉。(选牛、虎、兔、蛇、马、猴、狗,以拼搏、机变、忠厚等特质呼应诗句中的金钱困境与人情冷暖。)

七肖:牛虎兔蛇马猴狗

五肖:牛虎兔蛇马

三肖:牛虎兔

主特:17.29.16.28.15.27.37.38.34.08

更多资料尽在650288.com

澳门传真137期

解:三一开似虎啸山林,王者气魄震千古;口口相传如龙吟九霄,威名远播永流芳。二七陌路若蛇与兔,同林却难共途(地支巳卯不相合);血染苍天见马奔沙场,赤胆忠魂冲云霄。勇往直前似狗守信念,冷眼众议亦无悔。风雨共度如鸡鸣偕老,双影仗剑伴斜阳。(含虎、龙、蛇、兔、马、狗、鸡七生肖)注:诗句暗藏豪情壮志与江湖侠义,生肖化喻更显命运交错——兔蛇缘浅、龙虎争辉、犬马效忠,终成侠侣传奇

七肖:虎龙蛇兔马狗鸡

五肖:虎龙蛇兔马

三肖:虎龙蛇

主特:16.28.14.26.25.37.15.36.08.09

更多资料尽在650288.com

- 澳门五肖十码

- 香港五肖十码

140期推荐⑤肖:猪牛马鼠狗

140期推荐③肖:猪牛马

140期推荐⑩码:07.19.05.17.24.36.06.18.08.32

140期推荐⑤码:07.19.05.17.24

更多资料尽在650288.com

139期推荐⑤肖:龙羊狗鸡猪

139期推荐③肖:龙羊狗

139期推荐⑩码:14.26.23.35.08.20.09.21.19.31

139期推荐⑤码:14.26.23.35.08

更多资料尽在650288.com

- 澳门红字肖

- 香港红字肖

140期红字暗码【性烈如火】【02 19 23 40】

解析:性:性情,脾气。形容性情暴躁。出处 明 罗贯中《三国演义》第六三回。解蛇鼠鸡虎兔猴

解取特肖:蛇鼠鸡虎兔猴

解取五肖:蛇鼠鸡虎兔

解取四肖:蛇鼠鸡虎

138期红字暗码【画地为牢】【08 13 20 39】

解析:意思是在地上画一个圈当做监狱,比喻只准在指定范围内活动。解羊狗鼠猪牛蛇

解取特肖:羊狗鼠猪牛蛇

解取五肖:羊狗鼠猪牛

解取四肖:羊狗鼠猪

137期红字暗码【坐井观天】【05 18 35 47】

解析:意思是坐在井底看天,比喻视野狭窄、见识短浅,无法认识到更广阔的世界。解龙马蛇虎鼠猪

解取特肖:龙马蛇虎鼠猪

解取五肖:龙马蛇虎鼠

解取四肖:龙马蛇虎

- 澳门平五不中

- 香港平五不中

140期【40.46.11.12.07】?

138期【46.09.24.31.12】准

- 澳门传真20码

- 香港传真20码

140期澳门内幕传真20码开?00

特码玄机:472 156(虎16)12+16= ?

码海扬帆三八开,辞旧迎新四九来

提供20码:

24 45 28 06 46 17 18 01 22 42

12 04 05 26 16 47 44 19 39 43

138期澳门内幕传真20码开牛41

特码玄机:276 105(鼠18)27+12= ?

一条大路通南山,山里野兽靠天管

提供20码:

05 35 38 40 21 32 17 07 26 34

33 06 13 15 10 47 02 41 27 03

136期澳门内幕传真20码开鸡09

特码玄机:276 134(猴34)18+08= ?

地仙亦是三千岁,木落山空君未归

提供20码:

18 34 23 47 36 21 04 32 01 41

22 12 35 09 07 42 40 03 24 46

135期澳门内幕传真20码开蛇37

特码玄机:305 285(猪31)26+12= ?

日照山林闪绿光,暗香疏影蓝花香

提供20码:

07 05 22 08 28 26 33 37 41 10

42 19 15 48 29 18 27 46 35 21

- 澳门精准单双

- 香港精准单双

140期精准单双〖双数〗开:?00准

139期精准单双〖双数〗开:龙14准

138期精准单双〖单数〗开:牛41准

136期精准单双〖单数〗开:鸡09准

135期精准单双〖单数〗开:蛇37准

133期精准单双〖双数〗开:猴10准

132期精准单双〖双数〗开:龙02准

129期精准单双〖双数〗开:虎40准

126期精准单双〖双数〗开:龙02准

125期精准单双〖单数〗开:蛇49准

123期精准单双〖单数〗开:鸡45准

122期精准单双〖单数〗开:鸡33准

120期精准单双〖双数〗开:虎28准

119期精准单双〖双数〗开:龙38准

118期精准单双〖双数〗开:马36准

- 澳门玄机诗

- 香港玄机诗

140期【澳彩玄机诗】

台上戏一场,雪月惹人迷:开?00

解:

139期【澳彩玄机诗】

娇女十八变,戴玉伴人皇:开?00

解:特码开龙14

138期【澳彩玄机诗】

六畜吃西餐,警惕在旁观:开牛41

解:特码开牛41

137期【澳彩玄机诗】

水秀景万千,作主探心机:开马36

解:特码开马36

136期【澳彩玄机诗】

看人低一等,好龙假大空:开鸡09

解:特码开鸡09

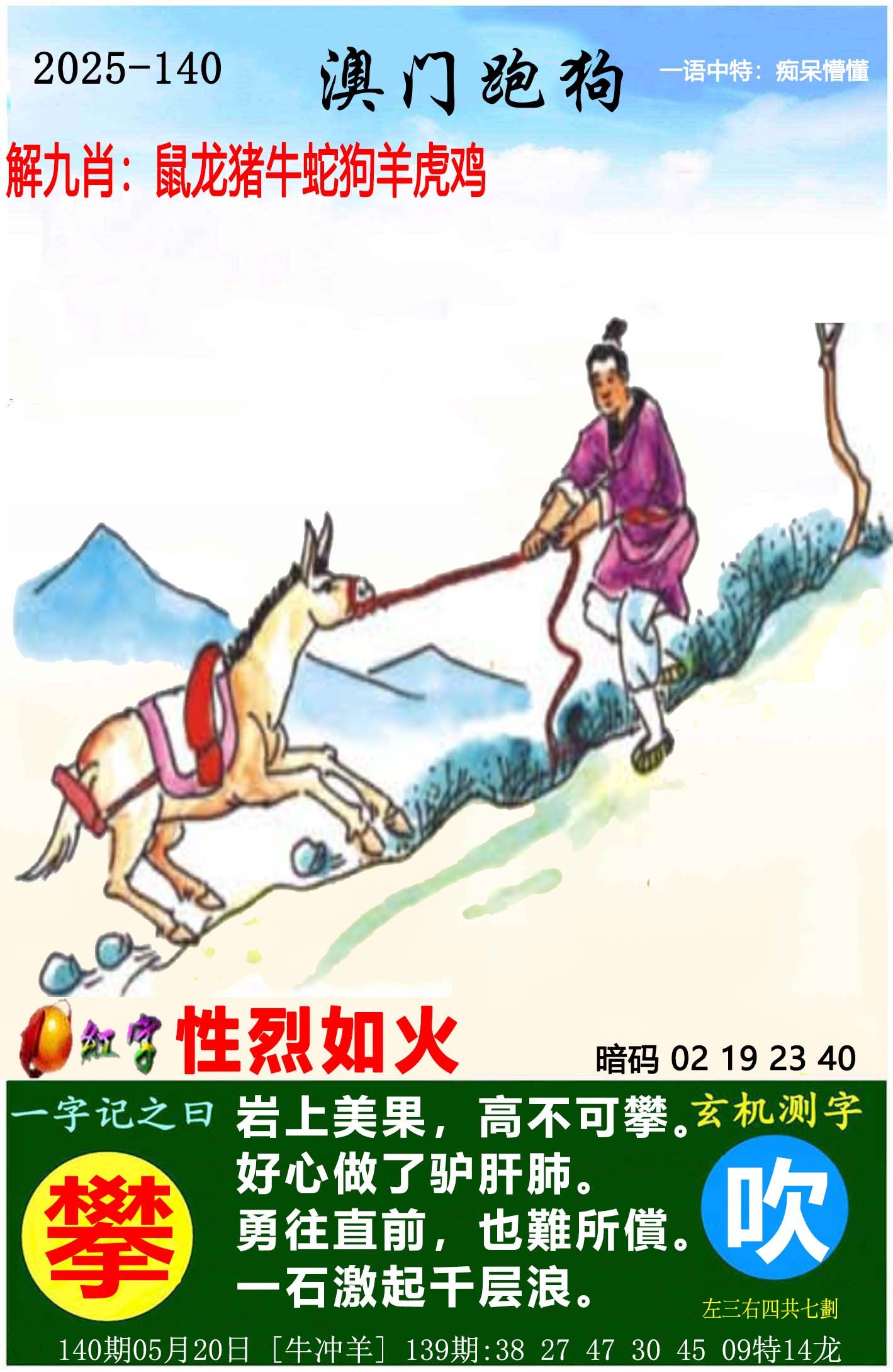

- 澳门跑狗图

- 香港跑狗图

140期跑狗一字記之曰:【攀】

岩上美果,高不可攀。好心做了驴肝肺

勇往直前,也難所償。一石激起干层浪

解:岩上美果如猴(机灵)垂涎却难摘,虎(勇猛)强攻反落空;驴肝肺似马(赤诚)付出,反被蛇(多疑)误解;勇往直前若龙(刚烈)冲刺,终难如愿;一石千浪是鼠(敏锐)点破,引发波澜。生肖映人性:猴贪、虎莽、马冤、蛇冷、龙倔——道尽世事无常,好心未必得好报的无奈

五肖:猴虎马蛇龙

四肖:猴虎马蛇

三肖:猴虎马

二肖:猴虎

一肖:猴

137期跑狗一字記之曰:【蠢】

攀上巅峰,才知愚蠢;直随秋风冠边城

朝來寒雨,晚來狂風!三追六七有一连

解:攀上巅峰如虎踞山巅,方知孤高反成困;秋风冠城似马踏边关,意气风发终散尽。寒雨狂风中,鸡鸣破晓却湿羽,狗守城门啃冷骨。忽见三追六七谜底现——原是龙潜深渊笑众生,何必执着争高低?(虎、马、鸡、狗、龙五生肖,暗喻成败皆空)注:五兽映心境——虎马争胜时,鸡狗受苦日,真龙早看透。数字玄机藏三六九等,争到巅峰,不过秋风一笑

五肖:虎马鸡狗龙

四肖:虎马鸡狗

三肖:虎马鸡

二肖:虎马

一肖:虎

135期跑狗一字記之曰:【黄】

再坐一會,一等再等;从来好事多磨折

踪影查然,空餘遺恨!峭出家门知世情

解:这几句写人生等待与遗憾——再坐一会如蛇般徘徊,一等再等似牛般固执;好事多磨像虎遇坎坷,踪影杳然若龙逝无痕;初知世情是鼠的警觉。五生肖喻世态:蛇的犹豫、牛的忍耐、虎的波折、龙的幻灭、鼠的清醒,道尽人间事与愿违之常态

五肖:蛇牛虎龙鼠

四肖:蛇牛虎龙

三肖:蛇牛虎

二肖:蛇牛

一肖:蛇

134期跑狗一字記之曰:【息】

朦朦胧胧,翻手为云,云四合一现跟七

潮涨潮落,永垂干古,似醉未醉七分醉

解:【玄机点破】朦朦胧胧如兔(卯)隐雾中;翻手为云是龙(辰)布雨势;云四合一现马(午7)踏云来;潮涨潮落应猴(申)戏东海;七分醉留鸡(酉)立斜阳。生肖点睛:龙卷风云马嘶鸣,兔隐烟纱猴弄潮;独留金鸡摇醉步,半醒半梦演逍遥。(取龙、马、兔、猴、鸡,以飘渺之姿暗合天道无常)

五肖:龙马兔猴鸡

四肖:龙马兔猴

三肖:龙马兔

二肖:龙马

一肖:龙

132期跑狗一字記之曰:【控】

生死大權,由誰操控?時乖運蹇龍變蟲

仰人鼻息,忍辱負重。終有一日風雷動

解:生死大權:象征绝对权威,对应龙(真龙天子,掌控生死)龍變蟲:权贵失势,暗指蛇(小龙堕落为虫)仰人鼻息:卑微求生,关联狗(摇尾乞怜)忍辱負重:坚韧不屈,代表牛(忍辱耕耘)風雷動:逆袭爆发,呼应马(一鸣惊人)生肖表达龙(权柄在握)、蛇(贵贱无常)、狗(卑微求生)、牛(隐忍蓄力)、马(逆境突围)(注:精选5个最具戏剧张力的生肖,通过极盛-堕落-隐忍-爆发的命运曲线,展现权力更迭的残酷与希望。)

五肖:龙蛇狗牛马

四肖:龙蛇狗牛

三肖:龙蛇狗

二肖:龙蛇

一肖:龙

- 澳门绝杀三只

- 香港绝杀三只

140期绝杀三只【羊蛇龙】开?00准

139期绝杀三只【虎鸡蛇】开龙14准

138期绝杀三只【蛇马虎】开牛41准

137期绝杀三只【鼠狗蛇】开马36准

136期绝杀三只【羊蛇鼠】开鸡09准

134期绝杀三只【猪马猴】开龙14准

133期绝杀三只【鼠蛇兔】开猴10准

132期绝杀三只【鸡鼠猪】开龙02准

129期绝杀三只【马鸡狗】开虎40准

128期绝杀三只【羊马猴】开蛇13准

126期绝杀三只【羊虎狗】开龙02准

125期绝杀三只【虎马鸡】开蛇49准

124期绝杀三只【牛兔狗】开猴10准

- 澳门藏宝图

- 香港藏宝图

140期平特藏宝图玄机

【今期唯有旺三三】

解:今期唯有旺三三,平特虎兔

特码范围评估:02-29

推荐平码:18.09.08.17.19.20

开奖结果:00-00-00-00-00-00T00

139期平特藏宝图玄机

【今期道人送金火】

解:今期道人送金火,平特猴鸡

特码范围评估:01-17

推荐平码:19.09.07.17.29.20

开奖结果:38-27-47-30-45-09T14

136期平特藏宝图玄机

【今期生肖定龙蛇】

解:今期生肖定龙蛇,平特龙蛇

特码范围评估:02-18

推荐平码:11.02.03.18.20.19

开奖结果:31-23-25-33-02-21T09

134期平特藏宝图玄机

【红波旺势不可挡】

解:红波旺势不可挡,平特虎狗

特码范围评估:02-10

推荐平码:12.01.03.17.21.18

开奖结果:38-27-04-23-06-34T14

133期平特藏宝图玄机

【今期生肖六六来】

解:今期生肖六六来,平特蛇鼠

特码范围评估:01-09

推荐平码:10.02.03.18.20.09

开奖结果:45-03-16-01-21-38T10

140期小小分析:【十二生肖版·冤蛛记】鼠(机警)如蛛察异样,轻触鸡(暴躁)惹祸端;虎(威猛)未辨先咆哮,兔(谨慎)缩角冷旁观;马(耿直)冲锋啄凶手,蛇(阴冷)暗笑局外盘;狗(忠诚)复盘真相后,蛛冤终得羊(温良)叹。生肖喻世相:鸡莽、虎躁、兔怯、马愣、蛇猾、狗义、羊慈——警醒世人莫让偏见遮蔽双眼,冲动易酿冤案

综合特肖:鸡虎兔马蛇狗羊

主攻四肖:鸡虎兔马

主攻特码:09.21.16.28.15.27.36.37.08.35

139期小小分析:【十二生肖版解读】兔(主角受伤,柔弱却坚韧)狼(未直接出场,但对应狗生肖,戌狗近狼性,象征危机)鸡(鸭子以酉鸡代,羽族同类,守护啼晓之意)马(腿伤暗合午马奔蹄受损,呼应康复期)羊(未羊温厚,象征鸭子安抚的温柔)龙(辰龙代表痊愈希望,如龙腾云重生)猪(亥猪福运,隐喻结局转机)寓意:危局中(狗/狼)得盟友(鸡/鸭),伤患(马/兔)终迎祥瑞(龙/猪),羊性温柔护佑全程。(注:7生肖含兔、狗、鸡、马、羊、龙、猪)

综合特肖:兔狗鸡马羊龙猪

主攻四肖:兔狗鸡马

主攻特码:15.27.08.20.09.21.36.35.14.31

138期小小分析:故事讲述母爱的纯粹与身份认知的困惑——鸡妈妈用温暖孵化异类,跨越血缘守护生命,最终在差异中领悟爱的真谛。【生肖演绎】鸡怀揣疑惑仍紧抱怪胎;狗幼崽懵懂吮吸养恩;牛默默见证这场错位亲情;兔啃着胡萝卜感叹世事难料;马嘶鸣着提醒主人荒唐;羊跪乳反哺诠释无私之爱;猪呼噜着说:长得不像也是娃。(保留核心角色鸡狗,加入牛马羊猪兔作为旁观者,既维持故事主线,又通过动物特性丰富寓言层次,暗喻超越血缘的母爱伟大。)

综合特肖:鸡狗牛兔马羊猪

主攻四肖:鸡狗牛兔

主攻特码:09.21.08.20.05.17.15.24.35.19

137期小小分析:主人召开接球大会,虎教练叼着名单踱步,兔秘书速记时撞翻胡萝卜。龙裁判喷火计分牌吓跑蛇选手,马选手扬蹄抗议:我叼球跑最快! 猴捣蛋鬼偷藏奖品香蕉,狗保安小黄急得狂吠:汪!球被我埋后院了! 突然鼠小弟举奖杯钻出:嘿嘿,趁乱捡漏我第一!(虎/兔/龙/蛇/马/猴/狗七生肖乱入,暗讽职场闹剧)彩蛋:真正赢家或是缺席的猪——躺着睡觉没参会,反逃过一场混战

综合特肖:虎兔龙蛇马猴狗

主攻四肖:虎兔龙蛇

主攻特码:16.28.15.27.14.26.37.36.34.08

136期小小分析:这段文字讲述弱小兔子如何用智慧赢得公鸡保护的寓言,用7生肖诠释其深层智慧:兔(主角,示弱藏智)鸡(保护者,彰显仁义)鼠(暗中观察,学习兔子的生存策略)羊(温顺配合,如同兔子的柔弱姿态)猴(象征兔子最终使用的巧妙方法)狗(忠诚守护,呼应公鸡的保护本能)猪(憨厚包容,暗喻结局的圆满)寓意:弱者以柔克刚(兔),智者借力而行(猴),仁者自然获助(鸡)。兔子可能假装受伤或帮公鸡觅食,用互利思维激发保护欲

综合特肖:兔鸡鼠羊猴狗猪

主攻四肖:兔鸡鼠羊

主攻特码:27.39.09.21.06.18.35.34.08.19

- 澳门四不像

- 澳门传真图

- 澳门跑马图

- 新挂牌彩图

- 另版跑狗图

- 老版跑狗图

- 澳门玄机图

- 玄机妙语图

- 六麒麟透码

- 平特一肖图

- 一字解特码

- 新特码诗句

- 四不像玄机

- 小黄人幽默

- 新生活幽默

- 30码中特图

- 澳门抓码王

- 澳门天线宝

- 澳门一样发

- 曾道人暗语

- 鱼跃龙门报

- 无敌猪哥报

- 特码快递报

- 一句真言图

- 新图库禁肖

- 三怪禁肖图

- 正版通天报

- 三八婆密报

- 博彩平特报

- 七肖中特报

- 神童透码报

- 内幕特肖B

- 内幕特肖A

- 内部传真报

- 澳门牛头报

- 千手观音图

- 梦儿数码报

- 六合家宝B

- 合家中宝A

- 六合简报图

- 六合英雄报

- 澳话中有意

- 彩霸王六肖

- 马会火烧图

- 狼女侠客图

- 凤姐30码图

- 劲爆龙虎榜

- 管家婆密传

- 澳门大陆仔

- 传真八点料

- 波肖尾门报

- 红姐内幕图

- 白小姐会员

- 白小姐密报

- 澳门大陆报

- 波肖一波中

- 庄家吃码图

- 发财波局报

- 36码中特图

- 澳门男人味

- 澳门蛇蛋图

- 白小姐救世

- 周公玄机报

- 值日生肖图

- 凤凰卜封图

- 腾算策略报

- 看图抓码图

- 神奇八卦图

- 新趣味幽默

- 澳门老人报

- 澳门女财神

- 澳门青龙报

- 财神玄机报

- 内幕传真图

- 每日闲情图

- 澳门女人味

- 澳门签牌图

- 澳六合头条

- 澳门码头诗

- 澳门两肖特

- 澳门猛虎报

- 金钱豹功夫

- 看图解特码

- 今日闲情1

- 开心果先锋

- 今日闲情2

- 济公有真言

- 四组三连肖

- 金多宝传真

- 皇道吉日图

- 澳幽默猜测

- 澳门红虎图

- 澳门七星图

- 功夫早茶图

- 鬼谷子爆肖

- 观音彩码报

- 澳门不夜城

- 挂牌平特报

- 新管家婆图

- 凤凰天机图

- 赌王心水图

- 佛祖禁肖图

- 财神报料图

- 二尾四码图

- 东成西就图

- 12码中特图

- 单双中特图

- 八仙指路图

- 八仙过海图

- 正版射牌图

- 澳门孩童报

- 通天报解码

- 澳门熊出没

- 铁板神算图

- 杀料专区

- 独家资料

- 独家九肖

- 高手九肖

- 澳门六肖

- 澳门三肖

- 云楚官人

- 富奇秦准

- 竹影梅花

- 西门庆料

- 皇帝猛料

- 旺角传真

- 福星金牌

- 官方独家

- 贵宾准料

- 旺角好料

- 发财精料

- 创富好料

- 水果高手

- 澳门中彩

- 澳门来料

- 王中王料

- 六合财神

- 六合皇料

- 葡京赌侠

- 大刀皇料

- 四柱预测

- 东方心经

- 特码玄机

- 小龙人料

- 水果奶奶

- 澳门高手

- 心水资料

- 宝宝高手

- 18点来料

- 澳门好彩

- 刘伯温料

- 官方供料

- 天下精英

- 金明世家

- 澳门官方

- 彩券公司

- 凤凰马经

- 各坛精料

- 特区天顺

- 博发世家

- 高手杀料

- 蓝月亮料

- 十虎权威

- 彩坛至尊

- 传真內幕

- 任我发料

- 澳门赌圣

- 镇坛之宝

- 精料赌圣

- 彩票心水

- 曾氏集团

- 白姐信息

- 曾女士料

- 满堂红网

- 彩票赢家

- 澳门原创

- 黃大仙料

- 原创猛料

- 各坛高手

- 高手猛料

- 外站精料

- 平肖平码

- 澳门彩票

- 马会绝杀

- 金多宝网

- 鬼谷子网

- 管家婆网

- 曾道原创

- 白姐最准

- 赛马会料